発達障害の早期アセスメントとは? 〜アセスメントツール「ここあぽ」のご紹介〜

こんにちは、ライターの山村です。

今回は、当社が弘前大学との共同研究により提供している、発達障害の早期アセスメント支援システム「ここあぽ」を紹介します。(「ここあぽ」については、当社Webサイトもご参照ください。)

近年、発達障害への関心が高まっており、発達障害という言葉を耳にする機会が増えたと感じています。

関心の高まり自体はとても良いことですが、誤った認識の広がりにより発達障害の方本人の“生きづらさ”が増すということは防がなければなりません。

そのためにも、本人の状態を把握するアセスメントが重要となります。

アセスメントとは、発達障害の方を適切に支援するために本人の情報を得てその意味を考えることです。アセスメントができていれば、本人への支援がしやすくなるので、“生きやすさ”につながるというわけですね。

さて、今回の記事では、以下の2つのポイントについてお話します。

①「ここあぽ」とは?

②「ここあぽ」は、どんな形で役に立つのか?

①「ここあぽ」とは?

「ここあぽ」は、ひとことでいうと「発達障害についての問診票」のようなものです。

Webアンケート(問診表)にご回答いただくだけで、お子さんの発達障害のリスクを簡易診断することができます。

具体的には、5歳児の保護者と、お子さんの担当保育者(保育士さんや幼稚園の先生など)にWebアンケートにご回答いただきます。(現在は5歳児のみですが、他の年齢のお子さんにも拡大していく方向で準備しています。)

保護者アンケートは約30分、保育者アンケートは約10分の内容です。

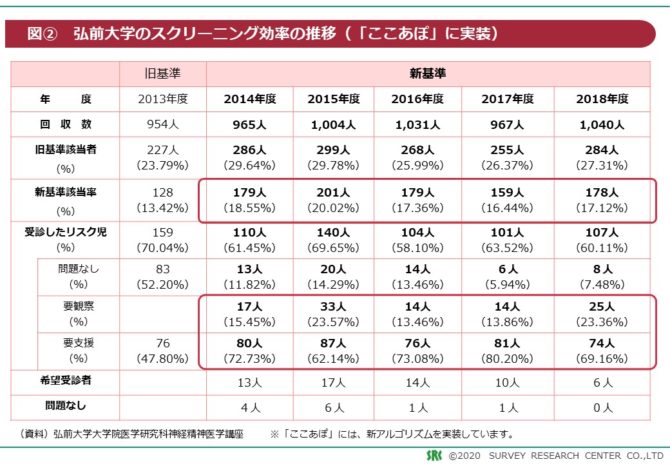

お子さんのリスクの診断結果は、「個人結果票」としてお返しします(図1参照)。

また、保健センター等で「個人結果票」の説明を行う際の『マニュアル』もご提供いたします。

「ここあぽ」でリスクを診断できる発達障害は、「自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder、略称:ASD)」、「注意欠如多動症(Attention-deficit hyperactivity disorder、略称:ADHD)」、「発達性協調運動症(Developmental coordination disorder、略称:DCD)」及びその他の発達特性です。

ちなみに、「ここあぽ」というネーミングは、「子どもの・こころの・アセスメント・ポイント」システムという趣旨から付けたものです。

②「ここあぽ」は、どんな形で役に立つのか?

もし、これを読まれている方が自治体の保健師さん等でしたら、次のように思ったことはないでしょうか?

「今日、相談に来たお子さんは、ひょっとしたら発達障害かもしれないけれど、保護者さんにどう説明したらいいのかわからない・・。」

このような場合に「ここあぽ」は役立ちます。

「個人結果票」(図1参照)に記載されている結果やコメントは、過去の研究による根拠に基づいていますので、保護者の方にも説明がしやすくなります。

別途ご用意している「相談員マニュアル」には、保護者支援の具体的なアドバイスを記載していますので役立ちます。

また、こんなミッションを与えられた保健師さんはいないでしょうか?

「今後、5歳児健診をするよう市長に言われたけれど、子どもの数が多すぎて大変だ!」

この場合にも「ここあぽ」は役に立ちます。

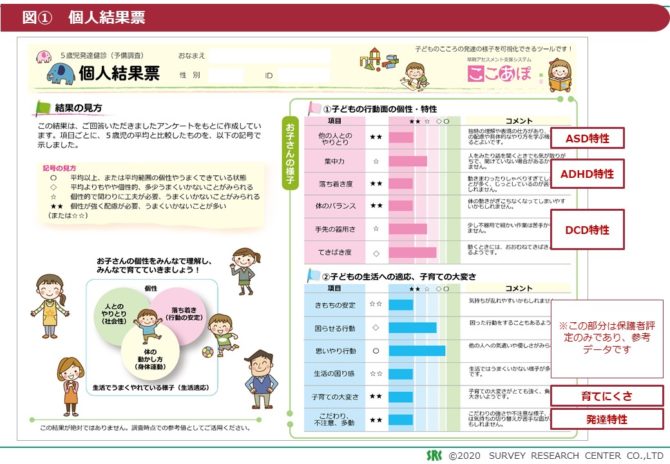

「ここあぽ」を、5歳児健診の事前調査としてご活用いただいた場合、5歳児健診を勧める児童数はおよそ2割弱に絞ることが可能です。(図②参照)

さらに、過去の実績では、5歳児健診受診者のおよそ9割が発達障害と診断されていますので、「ここあぽ」の診断精度は高い水準にあるということができます。(図②参照)

最も大切なことは、本人の役に立つこと!

ここまで、「ここあぽ」の必要性を支援者目線で説明してきましたが、最も大切なことは発達障害の方本人にとってどう役立つのかということですね。

大きくは、以下の2点に整理できると思います。

①早期療育、早期発達支援の実現のため

②発達障害の方本人の周囲の意識を高めるため

①早期療育、早期発達支援の実現のため

発達障害特性を早期に見極め、早期に適切な支援機関とつながることは、本人の“生きづらさ”を軽減する大切な要素です。

そのために「ここあぽ」が役に立ちます。

早期に発達支援を行うことは、本人の生涯の自立度を高めるとされていますから、精度の高い診断ツールが果たす役割は非常に大きなものがあると考えています。

特に、5歳の時点で診断することは、就学前に発達障害特性を把握できるという点で重要な意味をもっています。この時点でのアセスメントが適切なら、就学後のお子さんの“生きやすさ”に直結することでしょう。

しかし、間違えてはいけないのは、“支援が必要な障害者を特定する”ことがアセスメントの主目的ではないということです。

本来は、障害の有無に関係なく誰もがあらゆる分野に参画でき、活躍できる社会であるはずです。

これは、障害者基本法の目的(第1条)からも理解できることですね(下記参照)。

私たちは、ややもすると障害者を“支援の対象”と認識してしまいがちですが、人権という意味では障害の有無など全く関係ないということをあらためて理解しておく必要があります。

(障害者基本法第1条:目的)

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、・・・(略)・・・、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

②発達障害の方本人の周囲の意識を高めるため

『障害者の権利に関する条約』には、「障害」は、病気や外傷等から生じる個人の問題という考え方だけでなく、社会によって作られた障害者の社会への統合の問題であるとの考え方が取り入れられています。

つまり、発達障害の方が既存の社会で“生きづらい”のは社会の側の問題であるから、社会が変わらなければならないということです。

「社会が変わる」とは、制度的な変革という意味もありますが、日常的には“周囲の配慮”と捉えてもいいのではないでしょうか。

たとえば、“急な予定変更が苦手でパニックになってしまう”という特性の人がいるとわかっていれば、周囲は可能な限り予定変更をしないとか、どうしても変更が必要な場合には事前に説明する等の配慮が可能となります。

この場合の、“急な予定変更が苦手でパニックになってしまう”という特性があるということを明らかにするのがアセスメントの役割です。この情報があれば、周囲もどう対応したらよいのか考えやすくなるということですね。

そうしたアセスメントには「ここあぽ」が役に立ちます。

このような、社会が変わることや周囲の配慮を、条約では「合理的配慮」と表現しています。障害者と社会との接点における不適応要因を解消し、障害者の生きづらさを軽減することが、社会に求められているということを理解しておきましょう。

まとめ

以上、今回は、当社の「ここあぽ」のPRに終始してしまった感がありますが、それはあくまでも本人の目線に立った上で必要性を感じているからに他なりません。

発達障害を早期に発見して早期に適切な支援につなげる上で「ここあぽ」が有用であること、本人の周辺環境を変えていくために「ここあぽ」が必要であることの2点において、お役に立てれば嬉しく思います。

※「ここあぽ」については、当社Webサイトもご参照ください。

※当社の「ここあぽ」について興味をお持ちの方は、こちらまでご連絡ください。

この記事を書いた人

山村 靖彦

コラバド編集者。専門は社会福祉(社会福祉士)。 数多くの行政計画策定を支援してきた経験から、いろいろな提案をしていきたいと考えています。