7月30日、津波警報発令―ある総合職会社員の行動記録

2025年7月30日、カムチャツカ半島付近においてМ8.8の巨大地震が発生しました。この地震によって、日本においても発生後1日余りにわたって津波警報・津波注意報が発令され、22都道府県で最大1.3mの津波が観測されました。

あの日、どんな行動をとりながら、津波の恐怖と向き合って1日を過ごしたのか。静岡県在住の一会社員である筆者は、この経験を忘れないようにとの念を込めて書き残すことにします。

朝、準備をしていると津波注意報が

津波注意報が発令されたのは午前8時半ごろ。テレビ画面の右下に日本地図が表示された。

私が住んでいる静岡県の沿岸は、11時半ごろ津波が観測される見込みとあった。

この日は、片道3時間ほどかかる海沿いの自治体A町に、書類を取りに行く予定があった。ちょうど津波が来る頃に着くではないか。

役場は海から何kmか離れているから大丈夫だろうと思いながらも、一抹の不安を抱きながら車に乗り込み、役場に向けて出発した。

津波警報に切り替わって・・・

NHKのラジオ放送を車内で流しながら運転を続けた。もちろん、ずっと津波注意報に関するニュースを流し続けていた。聞き続けていると、運転中の景色がいつも通りでもやっぱりなんだか怖くなってくる。

午前9時40分頃のことだった。

「津波注意報から津波警報に切り替わりました!」「津波警報です!」「今すぐ逃げてください!」

今までニュースを読んでいた女性アナウンサーの方がトーンを変え、鬼気迫る大声で再三リスナーに呼びかける。(あのアナウンサーさん、カッコよかったな。淡々と職務を遂行する姿に心から敬意を)

そして、忘れもしない言葉が聞こえた。

「静岡県、予想される高さは3m!」

耳にした瞬間鳥肌が立った。身震いまでした。3mの津波が迫っているなんて。

人生の大半を静岡で過ごしてきたが、このように津波が迫る瞬間に対峙する経験ははじめてだった。

私に限らず、静岡県民は幼いころから地震というものを意識して生活してきたと感じる。

みな小さい頃から、「東海地震(当時はそう呼んでいた)はいつ来るかわからない!」というメッセージを親や先生や各種メディアによって頻繁にすり込まれながら大きくなる。

避難訓練の時には「そんなにモタモタしていたら東海地震が来たときに逃げられないぞ!」とか、「みなさんが静かになるまでに●分かかりました」なんてフレーズを聞いたことがなく大人になった人なんていないものと思う。

だからこそ、地震や津波に対する恐怖心は人一倍だ。

まして私は自他ともに認めるビビリである。しかも、海からそう離れていないところに住んでいる。

運転しながらよくないことばかり想像してしまった。自宅(アパートの低層階)が押し流され、家財も生活必需品もコレクションも、日常生活がまるごと失われる最悪の事態を想像した。

海沿いを走る東名高速道路から、山に近い新東名高速道路へと移動し、一度サービスエリアに入った。心なしかいつもより人が多いように感じる。自分と同じようにどうすべきかわからない人もいるようだった。

上長に相談した結果、「津波警報が出ているなか海沿いのA町に向かわせるわけにはいかない」という結論になり、A町からの連絡を待ちながら引き返すことにした。

案の定、A町からも「今日は来ていただかなくて結構です」と連絡が来た。もう引き返してからしばらく経って、会社(静岡事務所)に着く頃だった。

ここは安全だけど・・・どうやって帰る?

正午頃に事務所に戻ってきた。事務所にいる面々はいつも通り仕事をしており、それは午後になっても変わらなかった。

「みんな何でこんなに落ち着いて仕事を続けられるんだ…?」私に落ち着きがないだけかもしれないが、驚き、困惑するばかりだった。

自分も何とか仕事に取り組もうとするものの……さっぱり集中できない。何度となく「津波」で検索し、リアルタイムの情報をチェックした。

そんな中、ふとあることに気づいた。

「我々は今日家に帰れないのではないか?」

静岡市の中心部は、海沿いとは言わないまでも、比較的海に近いところに所在している。事務所の最寄り駅である静岡駅から海までは直線距離で約2km。主な交通手段となる鉄道(JR東海道線)も、海に近いところを走る区間がある。

JRも私鉄もバスも、全て運転見合わせになっていた。

すかさず事務所の長に呼びかけた。

帰宅手段のなくなった人の点呼を取り、業務で使う予定のあるレンタカーをかき集め、全員を送迎という形でなんとか対処した。

こうして長い一日が終わった。

津波の危機に対峙して、改めて身を引き締める

恥ずかしいことに、私は災害の危機が迫っているとわかった時ばかり真面目に備えをすることを繰り返してきました。飲料水やカップ麺などの備蓄をしたり、非常時持ち出し品の荷造りをしたり、ベッドの真横に靴を置いて寝たり…。

昨年8月に南海トラフ地震に関する臨時情報(巨大地震注意)が発表された時には随分とうろたえたことを恥ずかしながら記憶しています。

そんな時だけ慌てていてはいけないと、改めて感じさせられる機会でした。

それ以降、できることを少しずつ実践している次第です。

そして、日常生活においてできそうな備えがもう2つあります。

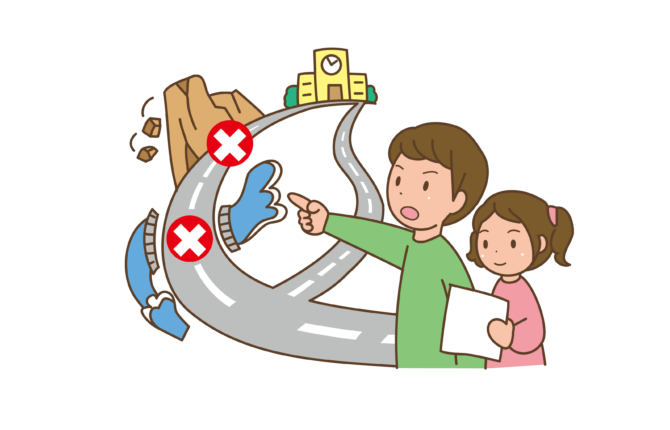

①災害発生時の緊急避難先の確認、家から緊急避難先までの経路の把握、家族との情報共有

基本中の基本ですね。なんだか前にもこんなことをコラバドで書いたような気がします。

②「津波ハザードマップ」・「洪水ハザードマップ」の確認

これまた恥ずかしいことに、私は今回の警報発令に至るまで自分の住むまちの「津波ハザードマップ」を詳細に確認したことがありませんでした。

幸い、自宅は浸水想定域ではありませんでした。「自分の家は比較的海に近いから危ないに違いない」という考えのもとひどくうろたえていたわけです。何も考えていないよりマシですが、さすがに我ながら情けなくなりました。

ハザードマップには、大雨による浸水を想定した「洪水ハザードマップ」と、津波による浸水を想定した「津波ハザードマップ」があり、浸水想定域は異なります。

お住まいの地域のハザードマップをそれぞれチェックして、必要な対策について考えてみてはいかがでしょうか。

最後に、津波に限らない災害発生時に、あらゆる災害の危機が迫る中で、恐怖と闘いながら緊急時の職務を遂行しておられる地方公共団体のみなさんに心から敬意を表したいと思います。

あわせて読みたい:東日本大震災で被災して必要だと思ったモノ・大事だと思ったコト

この記事を書いた人

伊藤静岡事務所

静岡県出身。主に世論調査と行政計画策定支援を通した行政のお手伝いをしています。 趣味は音楽を聴くこと、ウィキペディアをみること、北米プロスポーツの情報をチェックすること。 実に4年ぶりの執筆。足の遅さと腰の重さに定評がある。